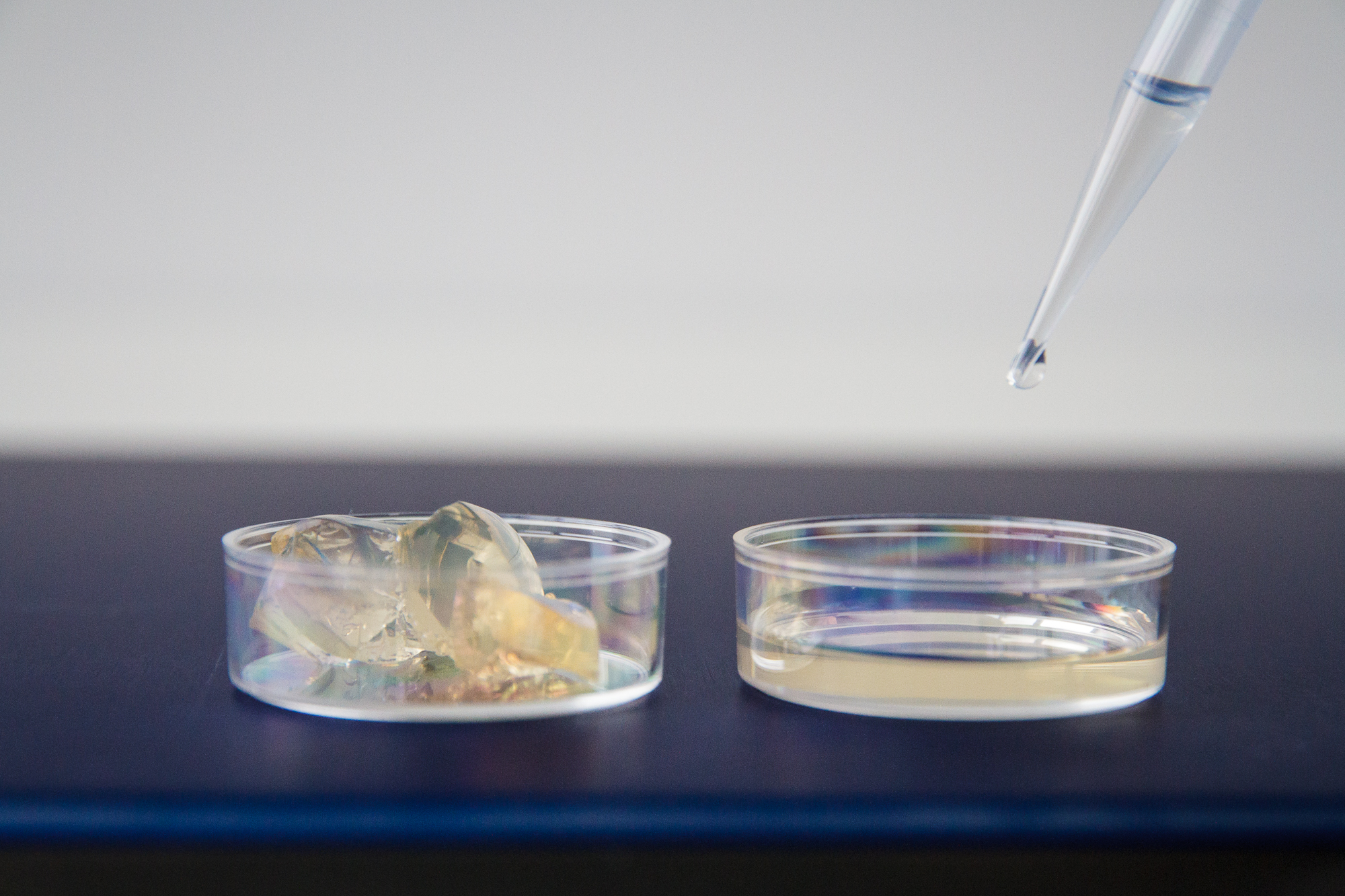

Wir entwickeln und optimieren Materialien und Tintenformulierungen mit einstellbaren Eigenschaften für den Einsatz in pharmazeutischen und kosmetischen Formulierungen sowie für additive Fertigungsverfahren. Dabei nutzen wir Biopolymere wie Gelatine, Kollagen, Hyaluronsäure, Chondroitinsulfat und Heparin, die durch gezielte chemische Modifikationen – etwa mit Methacryl-, Thiol- oder Benzophenon-Gruppen – funktionalisiert werden können.

Unsere Materialien zeichnen sich durch individuell einstellbare Viskosität, Gelierverhalten und mechanische Eigenschaften aus. Sie lassen sich als wasserunlösliche Hydrogele mit definierter Festigkeit oder als Wirkstoffspeicher mit kontrollierter Freisetzungskinetik einsetzen. Darüber hinaus bieten sie prozessangepasste Fluideigenschaften und eignen sich als zellverträgliche, gewebespezifische Matrizes.

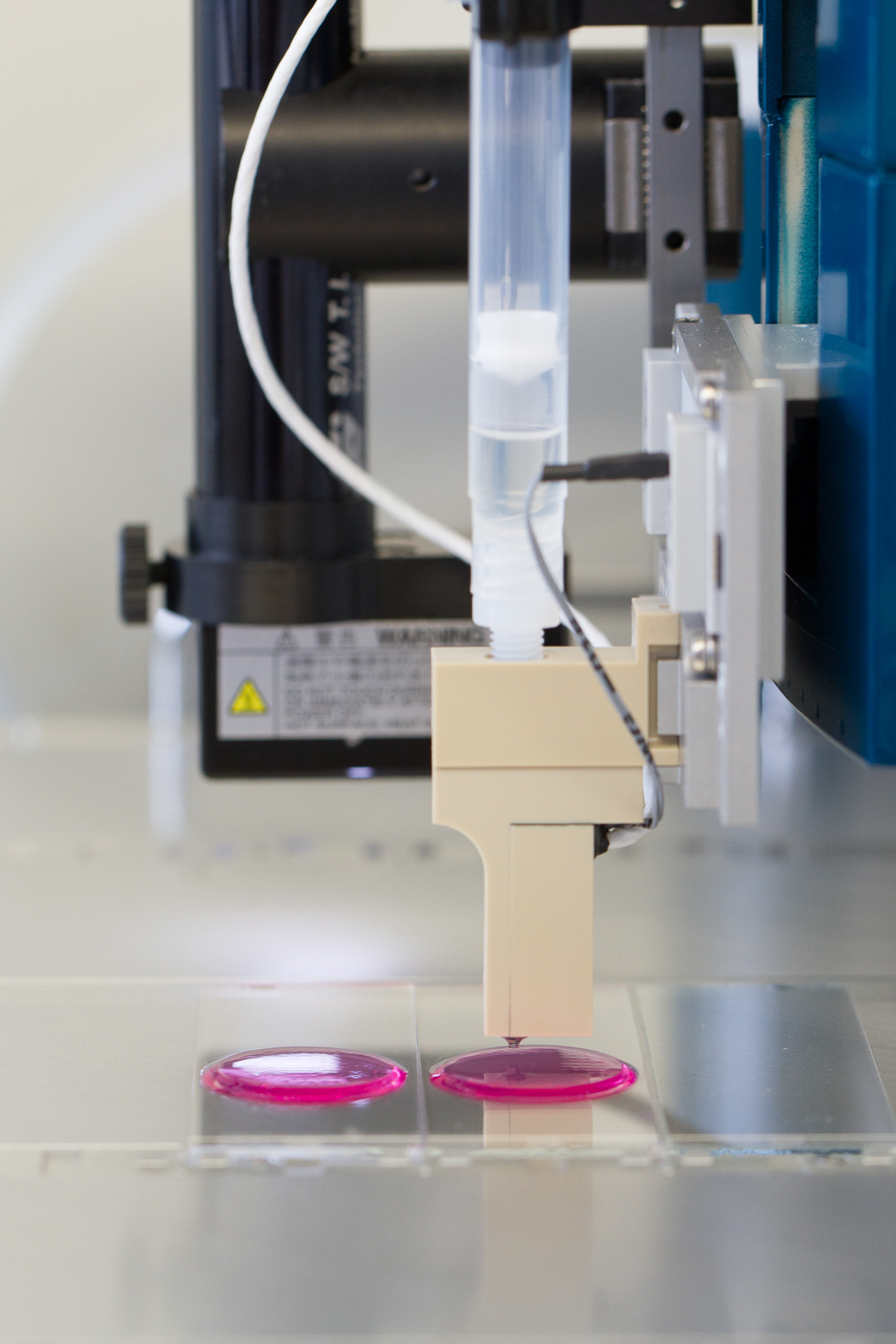

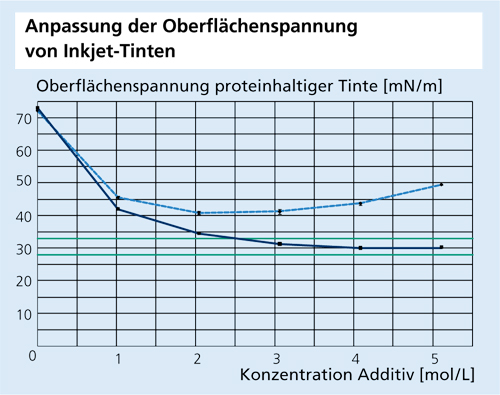

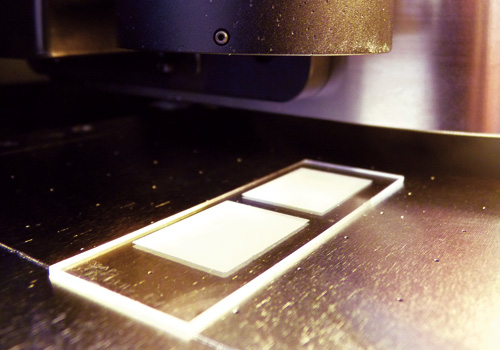

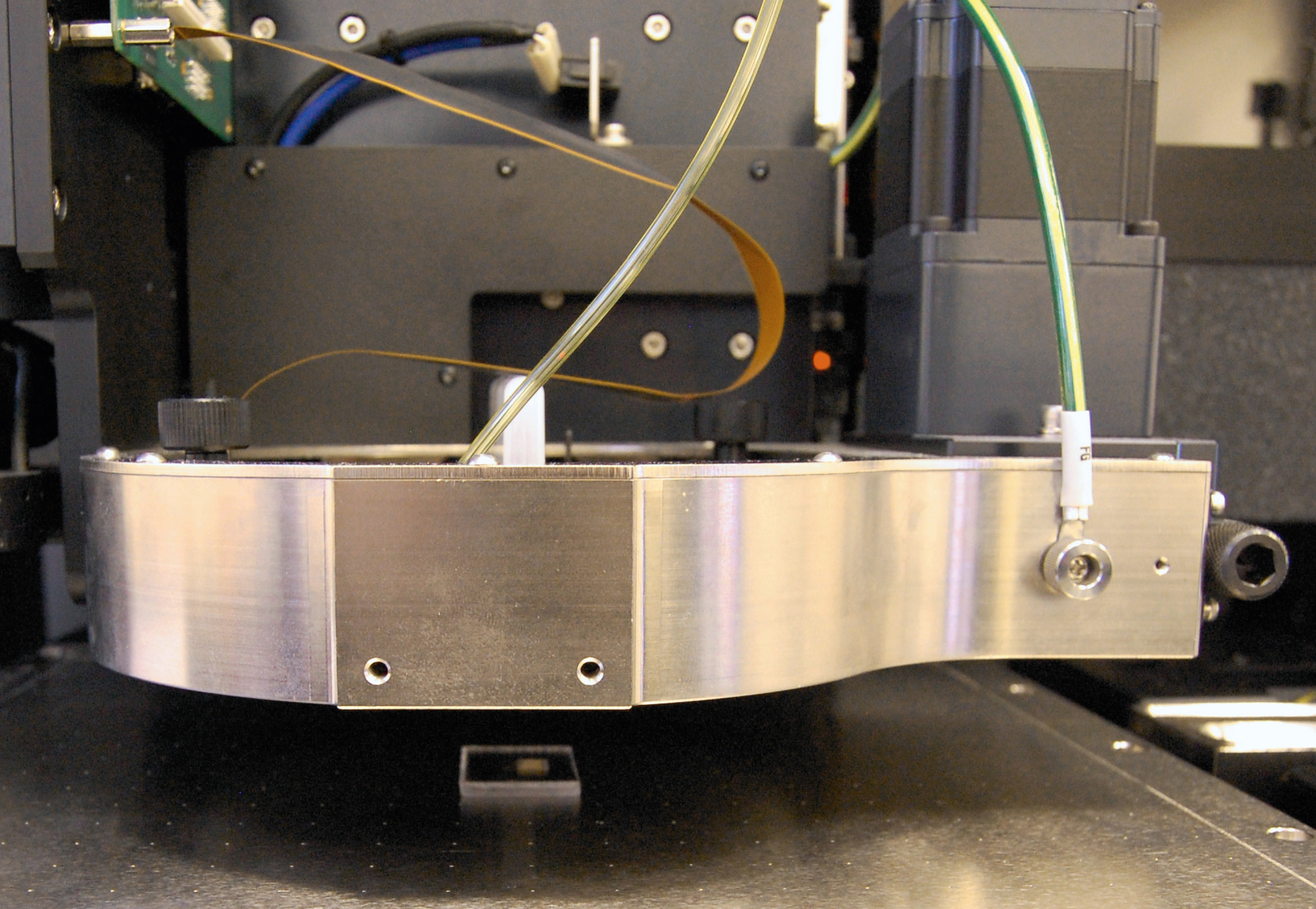

Im Bereich der additiven Verfahren unterstützen wir Anwendungen wie Inkjet-Druck sowie pneumatisches und extrusionsbasiertes Dispensieren. Unsere Leistungen umfassen die Entwicklung maßgeschneiderter Materialien, umfassende Beratung und den Technologietransfer in Ihre Prozesse.

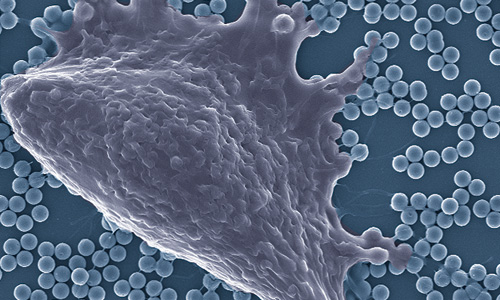

Zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung setzen wir moderne Analytikmethoden ein. Gängige (immun)histologische Methoden und Zellkulturassays runden unser Angebot ab.

Additive Verfahren

- Inkjet-Druck

- Pneumatisches und extrusionsbasiertes Dispensieren

Biomaterialien mit justierbaren Eigenschaften

- Gelatine

- Kollagen

- Hyaluronsäure

- Chondroitinsulfat

- Heparin

Chemische Modifizierungen

Funktionelle Gruppen für Quervernetzung

- Methacrylgruppen (photovernetzbar)

- Thiolgruppen

- Benzophenone

Funktionelle Gruppen zur Maskierung physikalischer Wechselwirkungen

- Acetylgruppen (DE 10 2012 219 691 B4 2015)

Funktionen

- Einstellbare Viskosität

- Einstellbares Gelierverhalten

- Wasserunlösliche Hydrogele mit einstellbarer Festigkeit

- Wirkstoffspeicher mit einstellbarer Freisetzungskinetik

- Prozessangepasste Fluideigenschaften

- Zellverträgliche und gewebespezifische Matrices

Analytik

- NMR

- Rheologie

- Druckprüfungen unter physiologischen Bedingungen

- Zytokompatibilität

- Pyrogengehalt (zellbasierter Assay)

Zellen und Gewebe

- Direkt aus Biopsaten gewonnene Primärzellen, z. B. mesenchymale Stammzellen, /Knorpel- und Knochenzellen, Endothelzellen, Hautzellen, reife Fettzellen

- Expansion, 2D- und 3D-Kultivierung

- Gängige (immun)histologische Methoden und Zellkulturassays

Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB

Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB