Bioökonomie

urban BioÖkonomieLab: Die Stadt der Zukunft setzt auf kreislaufbasierte Bioökonomie

Wo der Mensch lebt, hinterlässt er Spuren – in Form von Abfall, Abwasser und Emissionen. Aufgrund der hohen Urbanisierung in Deutschland fallen diese somit in besonderem Maße im urbanen Umfeld an. Grund genug, sich diese Ballungszentren genauer anzuschauen: Forschende des Fraunhofer-Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB haben untersucht, wie sich bioökonomische Ansätze in Städten umsetzen lassen, die auf die Wiederverwertbarkeit von Ressourcen und eine konsequente Kreislaufführung setzen. Im Rahmen des Projekts »urban BioÖkonomieLab« haben die IGB-Forschenden auf Basis einer eigens dafür entwickelten Methodik bereits drei regionale Roadmaps erstellt. Diese Arbeiten flossen ein in regionale Strategien für die urbane Bioökonomie in Stuttgart, Rhein-Neckar und Karlsruhe. Die Methodik basiert dabei auf einer individuellen Datenerhebung und -auswertung und lässt sich somit für weitere Städte und Regionen »maßgeschneidert« anpassen.

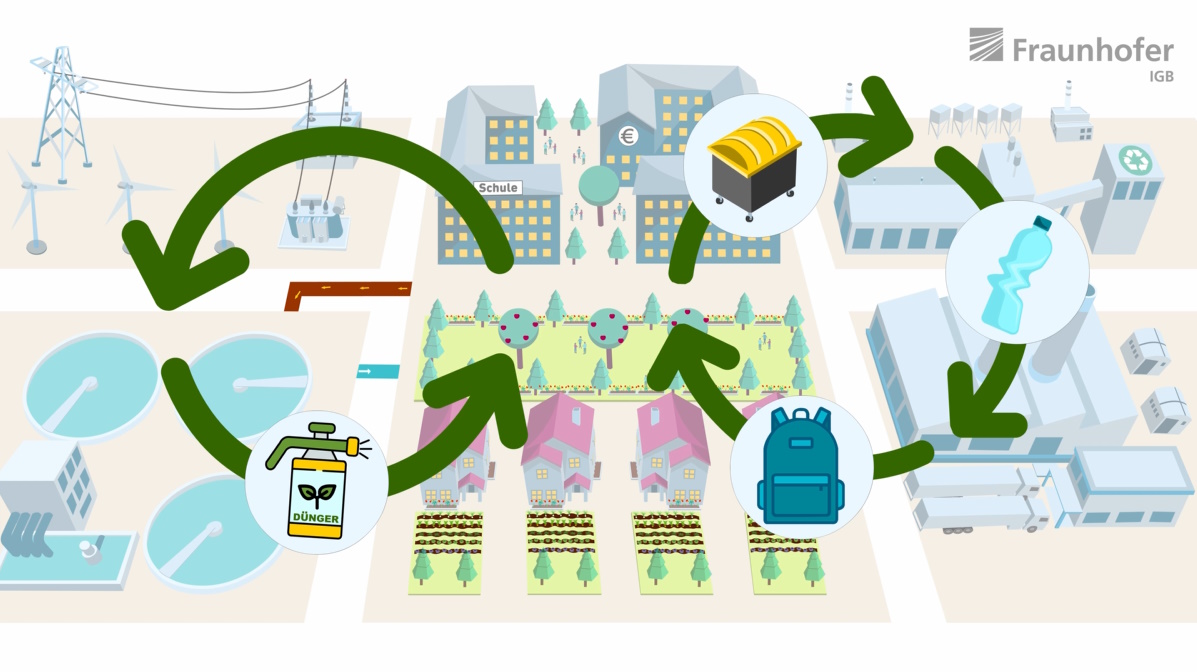

Wie bleibt unsere Wirtschaft – und damit auch unsere Gesellschaft – trotz schwindender Ressourcen und Herausforderungen wie der Klimakrise zukunftsfähig? Eine Antwort bietet die Bioökonomie – eine Wirtschaftsweise, die einerseits auf nachwachsende Rohstoffe und andererseits auf eine konsequente Kreislaufführung setzt und auch solche Reststoffe einbezieht, die bisher nicht im Fokus standen bzw. ungenützt blieben. Möglichst alles, was wir produzieren, soll auch wiederverwertet werden. Doch diese Kreislaufführung erfolgt eben nicht nur dort, wo wir die produzierende Industrie verorten – in Fabriken und anderen Produktionsanlagen. Vielmehr muss sich der Blick auch dorthin richten, wo der Konsum stattfindet. Und das sind vor allem unsere Städte. Denn laut Statista ist der Urbanisierungsgrad in Deutschland in den letzten Jahrzehnten stetig angestiegen und liegt heute bei fast 80 Prozent. Heißt: Die meisten Abfälle, Abwasser und andere Emissionen entstehen im urbanen Umfeld – ganz abgesehen davon, dass auch die meiste Industrie im Umfeld von Städten angesiedelt ist. Der Ansatz der zirkulären Bioökonomie sieht vor, diese bisher nicht im Fokus stehenden urbanen Stoffströme wirtschaftlich zu nutzen.

Zirkuläres Wirtschaften: Die Zukunft braucht neue Wege der Wertschöpfung

»Die Zeiten sind vorbei, in denen wir es uns erlauben konnten, voll auf fossile Rohstoffe zu setzen und das auch meist ohne jegliche weitere Wertschöpfung nach der Nutzung«, erklärt Dr.-Ing. Ursula Schließmann. Die promovierte Verfahrensingenieurin ist am Fraunhofer IGB stellvertretende Institutsleiterin und für das Geschäftsfeld Umwelt und Klimaschutz zuständig. In dieser Funktion leitete sie auch das Projekt »urban BioÖkonomieLab«. »Um auch in Zukunft in einer sauberen und gesunden Umwelt zu leben, müssen wir die biologische Transformation schaffen. Das heißt: Fossile Rohstoffe durch erneuerbare und sekundäre Ressourcen ersetzen und Rest- und Abfallstoffe wiederverwerten – und genau das ist der Kern der Bioökonomie. Unser Ziel ist dabei eine nachhaltige und klimaneutrale Wirtschaftsweise, die gleichzeitig auch den Weg zu weiterem Wachstum und neuem Wohlstand ebnet.«

Die »urban BioÖkonomieLab«-Methodik – Schritt für Schritt zur Nachhaltigkeit

Um Städte und Kommunen bei diesem Wandel zu unterstützen, hat das Fraunhofer IGB die »urban BioÖkonomieLab«-Methodik entwickelt. »Diese ermöglicht es den Städten und Kommunen, Stoffkreisläufe zu schließen, bisher ungenutztes Potenzial zu erkennen und Lieferketten nachhaltig zu gestalten, um eine klimaneutrale und zukunftsfähige Wirtschaft auf Basis von Biomasse und Kreislaufwirtschaft zu fördern«, so Dr.-Ing. Marius Mohr, Leiter der Abteilung Wassertechnologien, Wertstoffrückgewinnung und Scale-up des IGB und Experte für Wassermanagement. »Dabei arbeiten wir eng mit lokalen Partnern – sowohl Behörden als auch Unternehmen – zusammen. Gemeinsam wollen wir Abwässer, Bioabfälle, weitere Reststoffe sowie CO₂, die im urbanen Umfeld anfallen, wieder nutzbar machen und zusätzliche Wertschöpfung generieren.«

Erst Daten sammeln und analysieren, dann Strategie und Roadmap erstellen

Die »urban BioÖkonomieLab«-Methodik ist ein mehrstufiges systematisches Vorgehen. Im ersten Schritt wird das städtische Umfeld anhand von bioökonomischen Indikatoren untersucht. Dies bedeutet erst einmal eine quantitative Datenerhebung, bei der der Ist-Zustand herausgearbeitet wird. Hier werden etwa Stoffströme erfasst und gemessen, z. B. in Abfall- und Abwasseranlagen. Dabei werden alle urbanen Sektoren unter die Lupe genommen: Abfall und Ressourcen, Abwasser, Energie und Industrie, aber auch Bevölkerung und Verwaltung.

Auf Basis dieser Analysen können dann im nächsten Schritt Potenziale identifiziert werden. »Wesentlich ist für uns dabei auch die Einbindung aller relevanten lokalen Akteure«, sagt Dr. Brigitte Kempter-Regel, die am IGB das Geschäftsfeld Umwelt und Klimaschutz koordiniert. »Denn deren individuelle Perspektiven und Erfahrungswerte leisten einen wertvollen Beitrag zu unserer Analyse.« Dafür werden etwa auch umfangreiche Interviews mit Stakeholdern geführt und Vor-Ort-Besichtigungen vorgenommen.

Auf dieser Grundlage kann das IGB-Team regional-spezifische Faktoren identifizieren und sowohl Hemmnisse sowie Treiber für eine nachhaltige Entwicklung erkennen. »Unser Vorgehen entspricht im Prinzip einer bio-kybernetischen systematischen Methode,«, so Kempter-Regel weiter. »Auf dieser Basis entwickelt unser Institut mithilfe unserer jahrelangen Erfahrung schließlich konkrete Handlungsfelder und strategische Maßnahmen, jeweils ganz spezifisch und angepasst für eine regionale bzw. lokale Bioökonomiestrategie. Die Maßnahmen werden daraufhin priorisiert und zu Handlungsclustern zusammengefasst. All das stellen wir schließlich in einer umfassenden Roadmap dar – sozusagen als Anleitung zum Vorgehen für die lokalen Akteure.« Diese Roadmap liefert letztendlich die Blaupause für eine ressourceneffiziente und kreislauforientierte regionale Wirtschaft, durch die CO2-Emissionen reduziert werden und gleichzeitig die Wertschöpfung in der Region gestärkt wird.

Methodik hat sich bereits bewährt – mehrere regionale Strategien erfolgreich entwickelt

Seit dem Start des Projekts »urban BioÖkonomieLab« hat das IGB bereits drei Pilotregionen dabei unterstützt, urbane Bioökonomiestrategien auszuarbeiten und in die Praxis umzusetzen. In Stuttgart, wo das IGB seinen Hauptsitz hat und entsprechend gut vernetzt ist, waren dies die zirkuläre Bioökonomiestrategie »ZirBioS« der Landeshauptstadt Stuttgart sowie die stärker auf die Industrie fokussierende Strategie »InBioRegS« für die Region Stuttgart. In der TechnologieRegion Karlsruhe wurde zudem die RE²source-Bioökonomiestrategie unterstützt und in der Metropolregion Rhein-Neckar die Strategie »KommBÖ4MRN«.

»Die Arbeit mit verschiedenen Regionen und Kommunen bzw. Städten hat uns einen reichen Erfahrungsschatz beschert, auf dem wir nun weiter aufbauen können«, fasst Projektleiterin Schließmann die Arbeit der vergangenen Jahre zum Projektende zusammen. »Wir freuen uns nun darauf, unsere Learnings auch in weiteren Städten und Regionen anwenden und auch diese auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft begleiten zu können – damit die Menschen dort auch in Zukunft in einem gesunden und lebenswerten urbanen Umfeld eine hohe Lebensqualität genießen können.«

Eine größere Studie für die Metropolregion FrankfurtRheinMain wurde im August 2025 erfolgreich abgeschlossen. Derzeit laufen Projekte zur Unterstützung der Region Freiburg und des Alb-Donau-Kreises.

Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB

Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB